「江戸東京博物館の設計者はだれ?」

「建築的な特徴が知りたい!」

こんにちは!くりです。

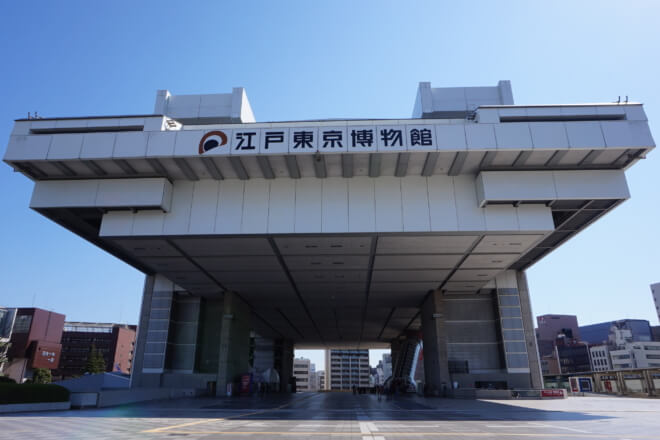

写真を見てからずっと、前々から行きたいと思っていた江戸東京博物館。設計者は菊竹清訓。

両国駅に鎮座していて、こんなに狂気の入り交じる建物は、他にあるのでしょうか。

そんな感想を抱かせてくれる建物をご紹介します。

今回はぼくが撮影した写真とともに、江戸東京博物館の建築的特徴をまとめたいと思います!

これから江戸東京博物館に行く方、建築に興味がある方にぴったりな記事になっています。

菊竹清訓&江戸東京博物館とは?

まずは設計者の菊竹清訓と、江戸東京博物館について簡単にご紹介したいと思います!

建築家・菊竹清訓について

出典:日経アーキテクチュア

1928-2011年。福岡県出身の建築家。

早稲田大学卒業後、竹中工務店を経て、25歳の時に菊竹清訓建築設計事務所を開設。

1960年代後期から70年代にかけて、黒川紀章らとともに「メタボリズム」を提唱しました。

2000年、ユーゴスラヴィア・ビエンナーレにて「今世紀を創った世界建築家100人」に選ばれています。

現代の建築家・伊東豊雄などを育てたこともある、昭和を代表する建築家。

代表作品は、スカイハウスや都城市民会館など。

江戸東京博物館について

1993年竣工、建築家:菊竹清訓。

墨田区にある博物館。「江戸と東京の歴史や文化を伝える博物館」として開館しました。

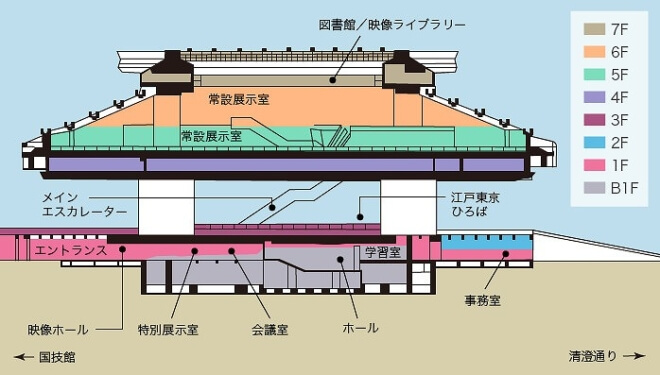

地下1階、地上7階で高さは約62m、それは江戸城の天守閣とほぼ同じです。

展示スペースが主であり、7階には図書館や映像ライブラリーも設置されています。

そして国の重要文化財に指定されている作品も数多く展示されています。

館長は建築家の藤森照信。

住所:〒130-0015 東京都墨田区横網1丁目4−1

TEL:03-3626-9974

江戸東京博物館のアクセス(行き方)

- JR総武線 両国駅西口下車 徒歩3分

- 都営地下鉄大江戸線 両国駅(江戸東京博物館前) A4出口 徒歩1分

両国駅からがっつり見えるので行きやすいと思います!

江戸東京博物館の展示情報

江戸東京博物館には常設展と、展覧会があります。

江戸東京博物館の入場料

入館料は以下の通り。

一般:600円

大学生:480円

高校生、65歳以上:300円

中学生以下:無料

やすいですね。

江戸東京博物館を写真でご紹介します

これからぼくが撮影した写真とともに、江戸東京博物館をご紹介します。

中には入っていないので、外観の写真とともに、建築的特徴を述べていきます。

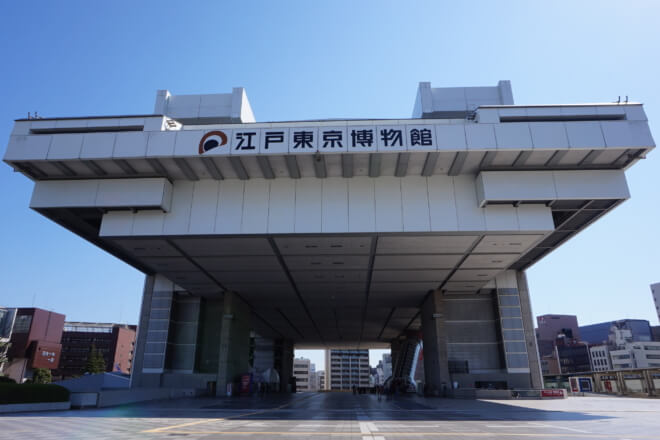

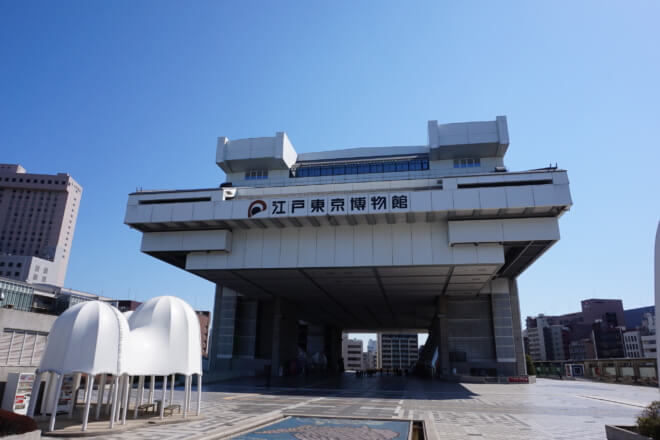

両国駅から歩いて3分、大きな建物が見えてきます。

とにかくでかい。大きな4本の柱に、巨大な箱が乗っています。

小学生が工作の時に作る建物を、実現化したようにも思えます。ちょっとカエルっぽいですね。

高さは江戸城天守閣と同じ約62mだそうです。7階には展望を楽しめるスペースがあるので、江戸城天守閣からの同じ景色を見ることができます。

出典:公式HP

中はこんな感じ。6階の常設展示部の天井はかなりの高さがあるので、自由度の高い作品でも展示することができます。

作品を見るための階段もありました。

この迫力。

今年にプリツカー賞を受賞した磯崎新は、この建物を「東京5大粗大ごみ」と称したそうです。

まあそう表すのも、分からんではないですね。

前には広場が。

なんとサイドのスペースに休憩所がありました。

中はこんな感じ。

資金豊富なバブル期に建てられたので、大きな広場や休憩所が設置されています。

暖房が効いていて、自販機も中にあります。ここでサラリーマンがくつろいでいました。

今では絶対にできない、休憩所の設置にかなり驚きです。

建物の下に潜ってみます。

この巨大なピロティでは、ちゃんとした意味があります。

ここ江戸では当時、自然災害が多くありました。なので人々の避難場所のためにこの巨大な空間を作ったのだと言われています。

そして菊竹清訓は、出身地の久留米で、洪水により土地を失ったことがあるそう。その教訓から作品を上に持ち上げて、洪水から守るためでもあるようです。

菊竹清訓には珍しい、生物的なエスカレーター。ここから入場します。

スカイツリーも見える。

まー人がいません。平日の午前中に行ったせいでもありますが、外国人観光客や、小学生たちの見学だけでした。

でもこの建物、外国人受けしますね。中も日本の歴史を紹介しているわけですし。

カッコいい。

この白い屋根の休憩所、社会科見学をしている小学生たちがお弁当を食べていました。

もしかしたらぼくをここで食べたことあるかも。おぼろげな記憶が。

町から見える風景、存在感がスゴイ。

今にも動き出しそうです。

まとめ:江戸東京博物館は、保存すべき日本の大事な建築物

江戸東京博物館についてご紹介しました。

この建物は、実際に見てみるとダイナミックな迫力があり、または隠れた狂気の入り交じる様子が見られます。

ぜひ実際に見てみてください!

関連記事

【隈研吾】浅草文化観光センターに行ってきた【建築特徴、アクセス、展望テラスなど】